目次

検証環境

- (旧PC/ゲストOS)Windows 10 Pro 64bit (22H2)・(新PC/ホストOS)Windows 11 Pro (23H2)

※旧PCのWindowsはSATAのSSD - (旧PC/ゲストOS)Windows 11 Pro (24H2)・(新PC/ホストOS)Windows 11 Pro (24H2) (2025/2/27追記)

※旧PCのWindowsはM2 NVMeのSSD - Disk2vhd v2.02

- VirtualBox 7.0.4

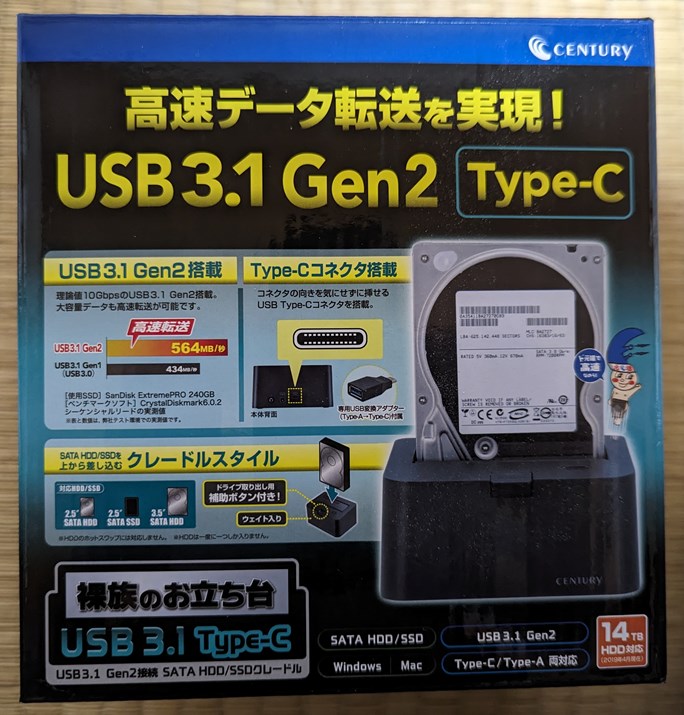

- 裸族のお立ち台 USB3.1 Gen2 Type-C (CROSU31C)

なぜそうしたいのか?

旧PCのWindowsから新PCのWindowsに設定を移す際、アプリが起動できる状態じゃないと移行が面倒な物があり、その時に役立つ事があるから

そういう設定に限って半年ぐらい経った後で気付き、その時には旧PCのWindowsが動く環境が無い…という事がよくあったりする

ちなみにこういう物理マシンから仮想マシンへの変換を「P2V(Physical to Virtual)」と呼びます

ディスクイメージファイル(.vhd)を作成

方法①:旧PCで作成

旧PCが起動できる環境が有る場合の方法です

旧PCにDisk2vhdをインストール

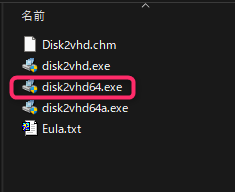

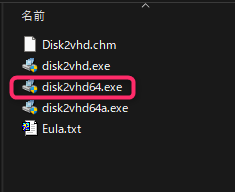

ダウンロードした「Disk2vhd.zip」ファイルを解凍、適当な場所に置き

「disk2vhd64.exe」をダブルクリックでDisk2vhdを起動できます

Disk2vhdでディスクイメージファイル(.VHD)作成

あらかじめ、なるべく他のアプリを終了しておきます

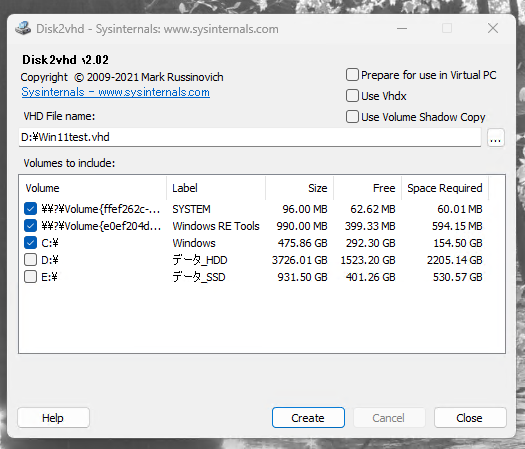

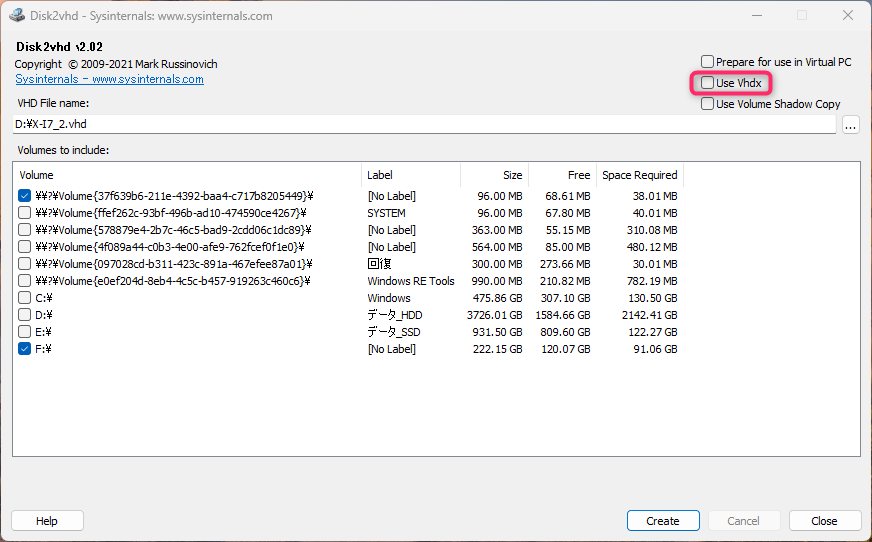

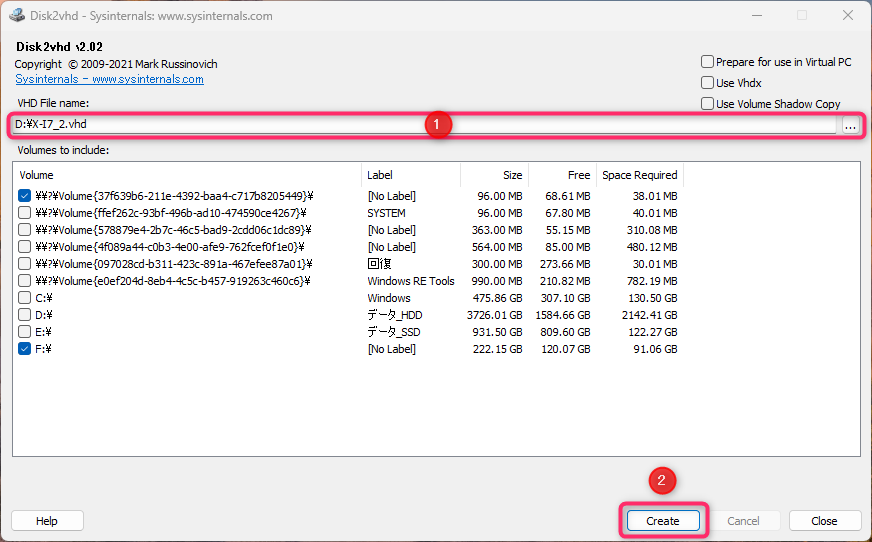

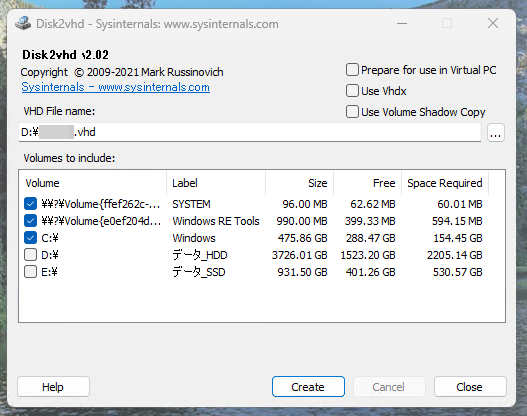

Disk2vhdが起動したら、余計な部分のドライブのチェックを外します(以下ではDとEドライブのチェックを外しています)

だいたい上の変な名前の所とCドライブにチェックが入っていればOKです

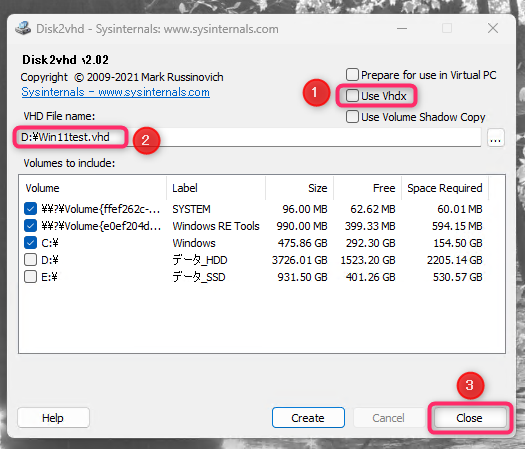

右上の「Use Vhdx」のチェックボックスを外します

ファイル名&保存先フォルダを指定し、「Create」ボタンを押します

ここではDドライブを保存先にしてます

念のため言いますが、読み込み元と同じドライブ(ここではCドライブ)や、容量が少ないドライブは保存先に指定してはいけません

心配なら別途で容量があるUSB-HDDを接続して、そちらを保存先にすると良いでしょう

作成にはそれなりに時間がかかります(1~2時間?)

この間、なるべく操作をしない様にします

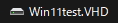

終わるとディスクイメージファイル(.VHD)ファイルが作られます

これをVirtualBoxでお使いください

方法②:新PCで作成、旧PCから取り出したSSD・HDDをUSB接続

旧PCが起動できる環境が無い場合の方法です

旧PCのドライブが新PCのドライブと混ざって見えてしまうため、ちょっと難易度が高くなります

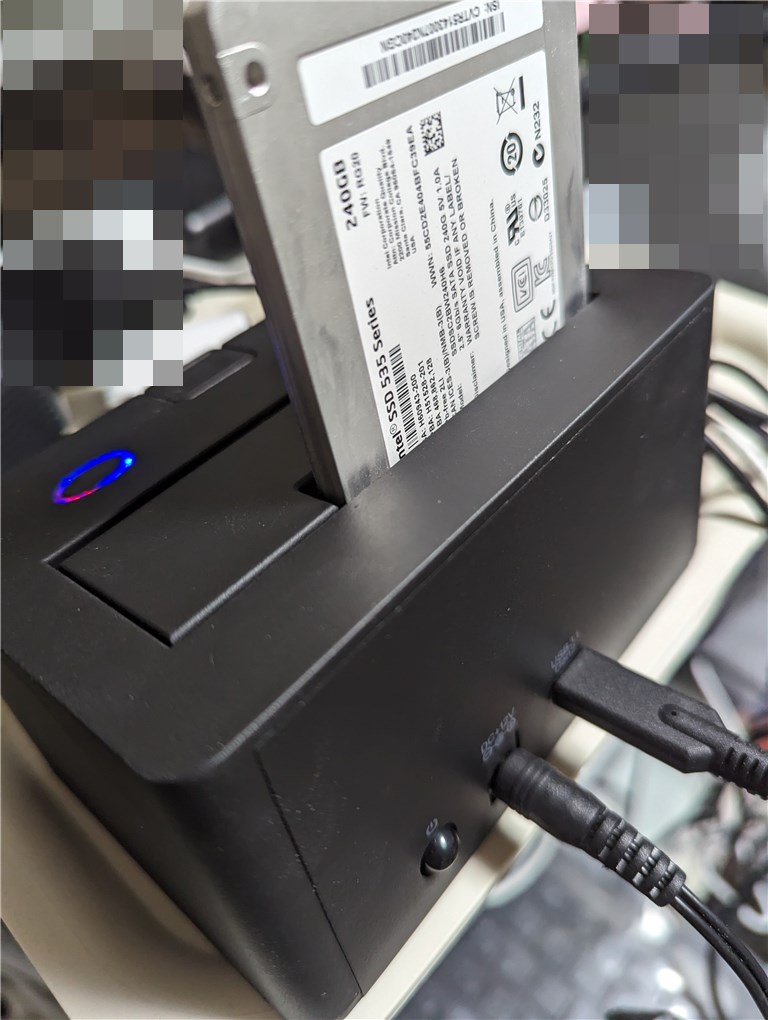

旧PCからWindowsが入ったSSD・HDDを取り出し「裸族のお立ち台」等の機器に差し込み、

新PCにUSB接続して作成します

新PCにDisk2vhdをインストール、新PCのSSD・HDDの内容確認

ダウンロードした「Disk2vhd.zip」ファイルを解凍、適当な場所に置き

disk2vhd64.exe」をダブルクリックでDisk2vhdを起動できます

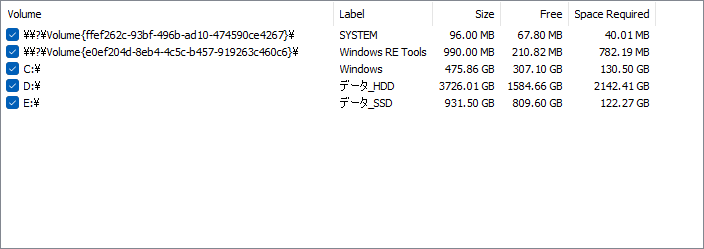

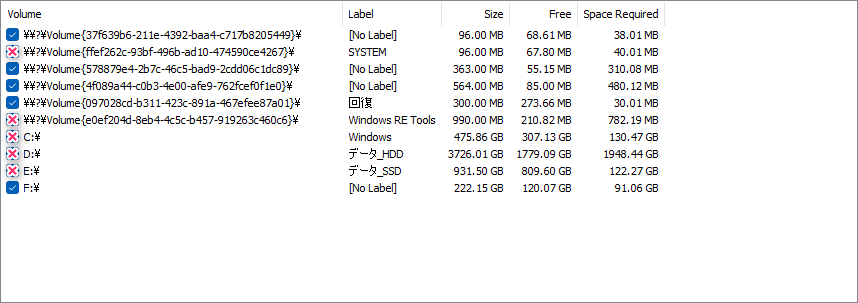

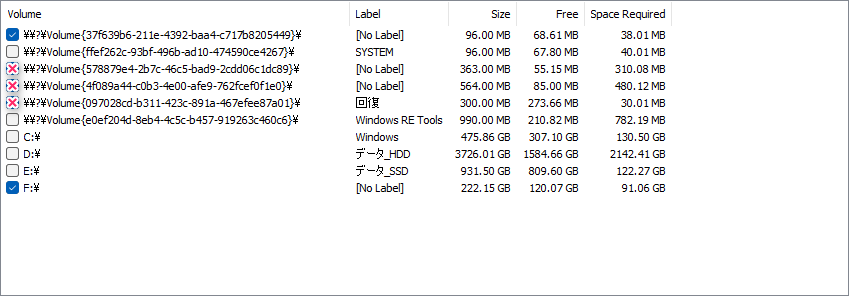

Disk2vhdが起動したら、Volume内容をスクリーンショットで撮っておく

この内容が、今使っている新PCのVolume(ドライブ?パーティション?)なので

後ほどディスクイメージファイルの対象から外すのに見る事となります

スクリーンショットを撮ったら、一旦Disk2vhdを閉じます

旧PCのSSD・HDDを、新PCに「裸族のお立ち台」でUSB接続

旧PCからWindowsが入ったSSD・HDDを取り出し

「裸族のお立ち台」に差し込み、新PCにUSB接続する

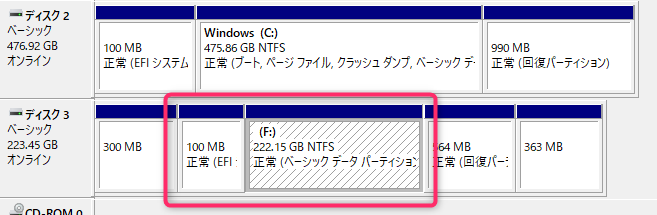

※私の環境ではFドライブとして認識しました

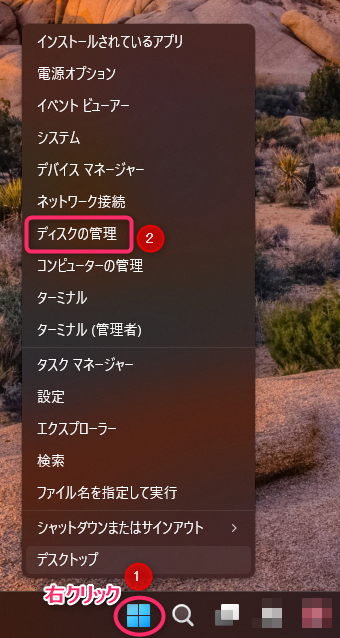

Windowsボタンを右クリック→ディスクの管理

でディスクの状況を見ることが出来ます

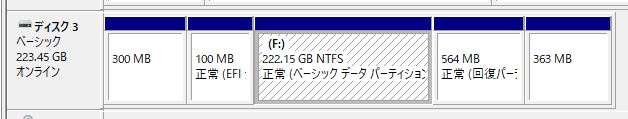

私のはこんな感じでした

Windows8→8.1→10とアップグレードしてきたPCだからか、謎パーティションが多めです

Disk2vhdでディスクイメージファイル(.VHD)作成

「disk2vhd64.exe」をダブルクリックして起動します

ディスクイメージの対象から、今使っている新PCのVolume(ドライブ?パーティション?)を除外します

※最初にDisk2vhdを起動した時に撮ったスクリーンショットを見ながら参考に…

次に、旧PCのWindowsが入ったSSDの中から

「EFI システム パーティション」と「ベーシックデータパーティション」だけを選択します

※回復パーティションを対象外にしたのは、この環境でWindowsを出荷時の状態に戻す事は無いからです

分かりづらいですが「ディスクの管理」を見ながら当たりをつけて除外します

※何故か「EFI システム パーティション」がディスクの管理だと「100MB」Disk2vhdだと「96.00MB」とブレがあるのがアレですが、頑張って当たりを付けてください

右上の「Use Vhdx」のチェックボックスを外します

ファイル名&保存先フォルダを指定し、「Create」ボタンを押します

ここではDドライブを保存先にしてます

念のため言いますが、読み込み元と同じドライブ(ここではFドライブ)や、容量が少ないドライブは保存先に指定してはいけません

心配なら別途で容量があるUSB-HDDを接続して、そちらを保存先にすると良いでしょう

作成にはそれなりに時間がかかります(1~2時間?)

終わるとディスクイメージファイル(.VHD)ファイルが作られます

これをVirtualBoxでお使いください

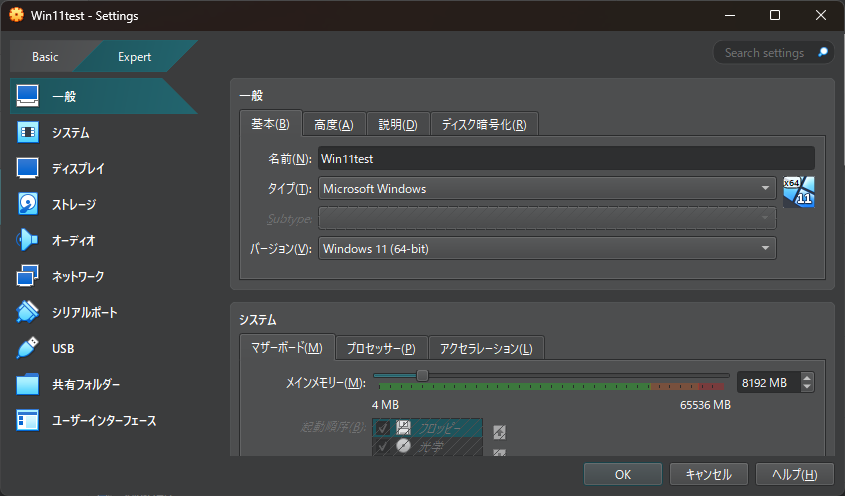

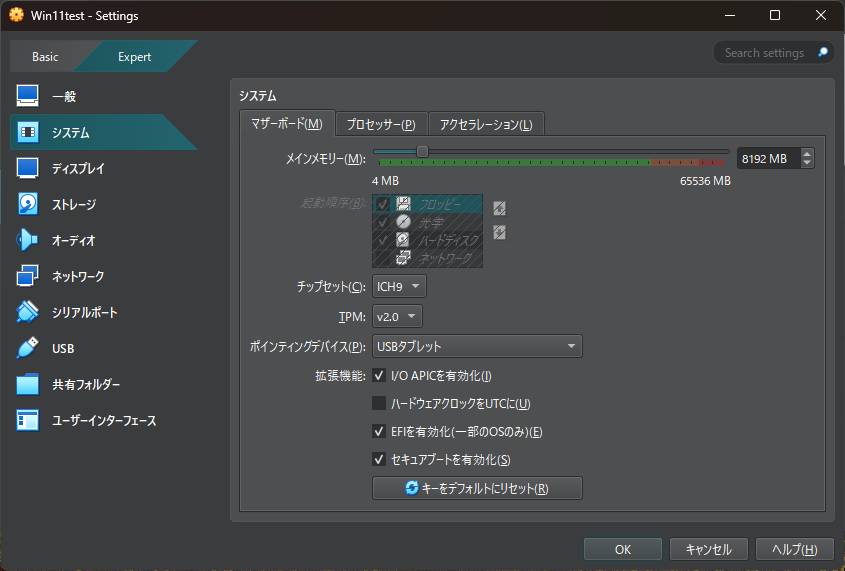

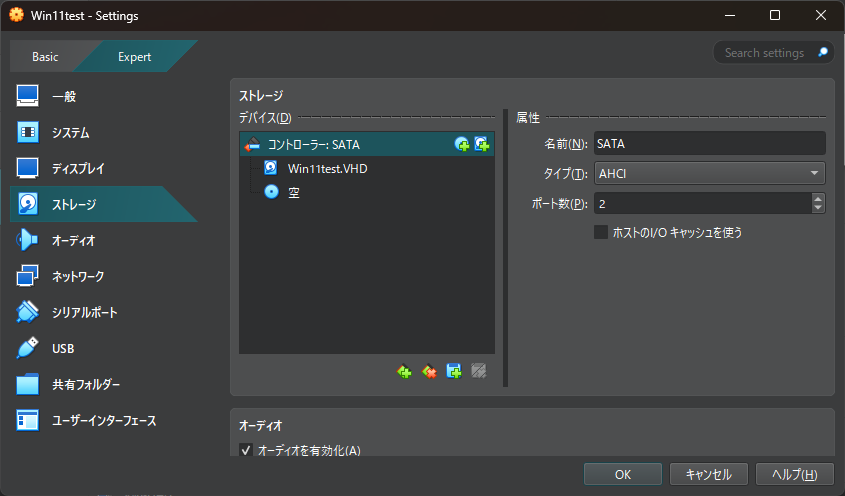

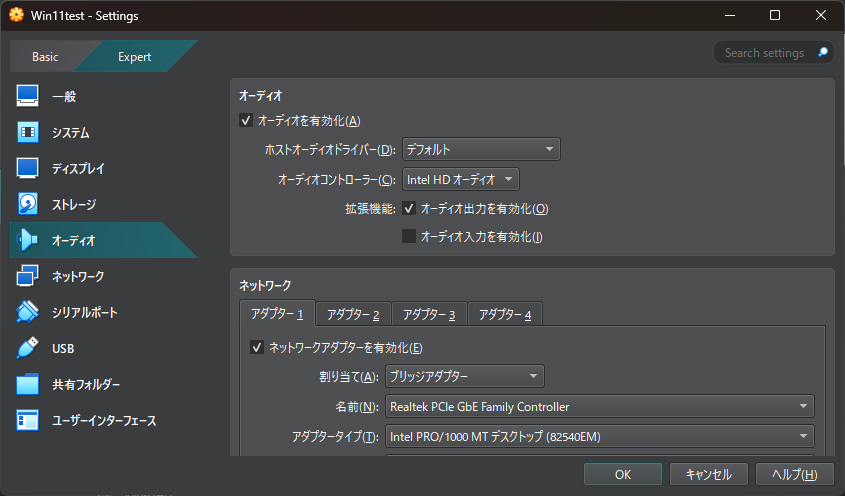

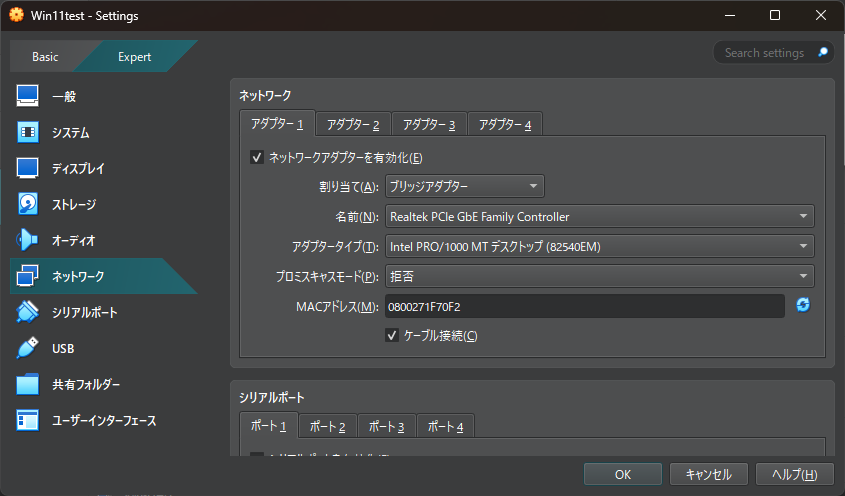

VirtualBox設定例

VirtualBoxの使い方については割愛します

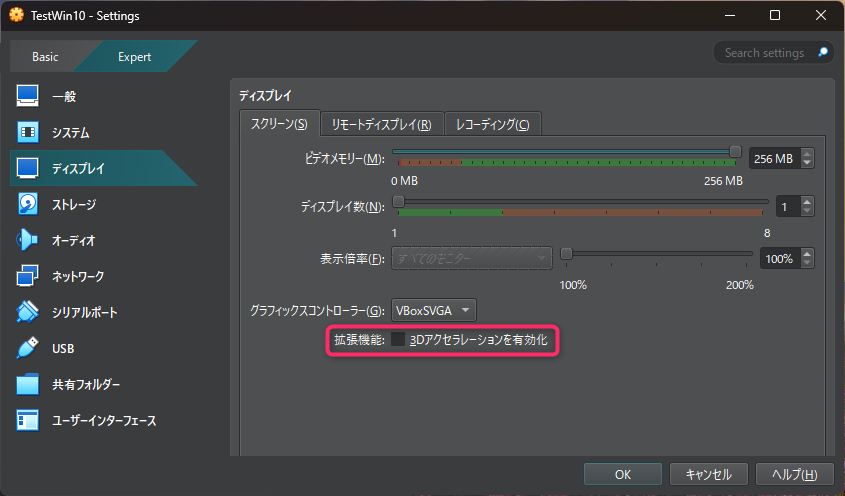

参考までに設定例のスクリーンショットを張っておきます

特にした方がよい設定はコメント入れときます

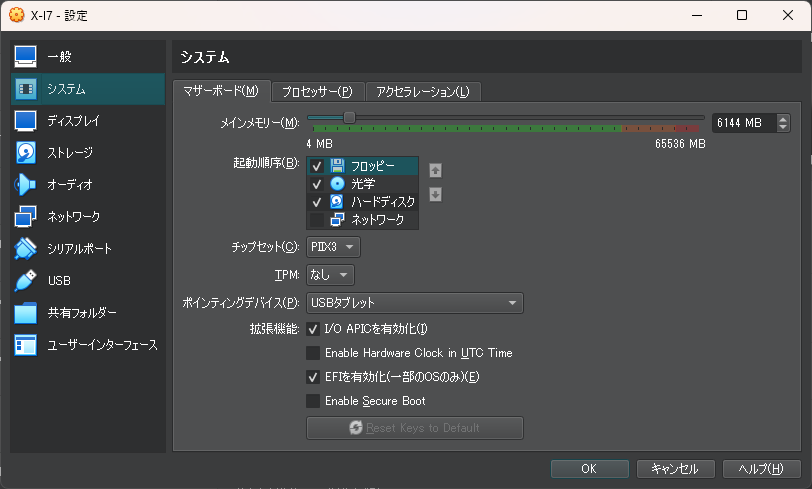

「メインメモリー」はできれば8192MB、下でも6144MBぐらい(実際のメモリ容量の余裕分で調整)

「チップセット」を「ICH9」

「TPM」をWindows11の場合は「v2.0」、Windows10なら「なし」

「EFIを有効化(一部OSのみ)」をオン

「セキュアブートを有効化」をWindows11の場合はオン、Windows10ならオフ

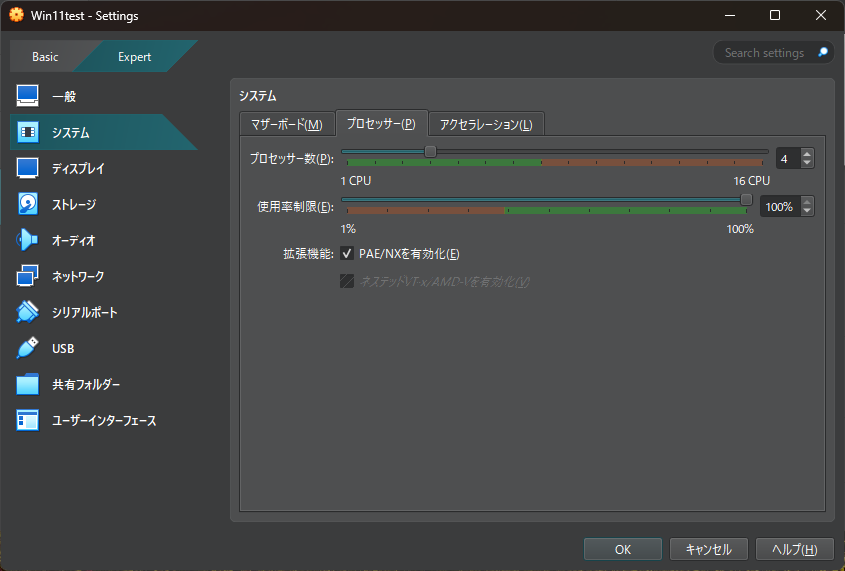

プロセッサー数は2以上、できれば4ぐらい(実際のCPUのコア数の余裕分によって調整)

「PAE/NXを有効化」をなるべくオン(オフでも可)

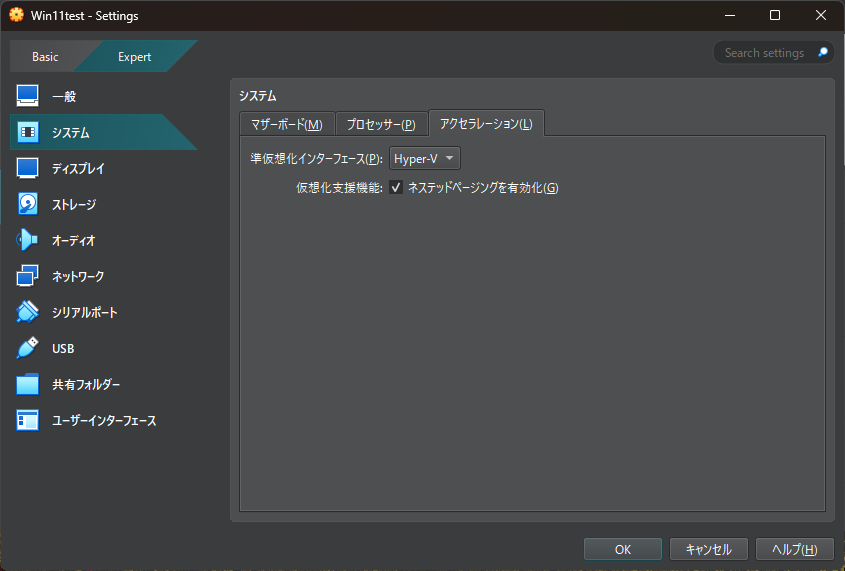

「準仮想化インターフェース」を「Hyper-V」

「仮想化支援機能」の「ネステッドページングを有効化」をなるべくオン(オフでも可)

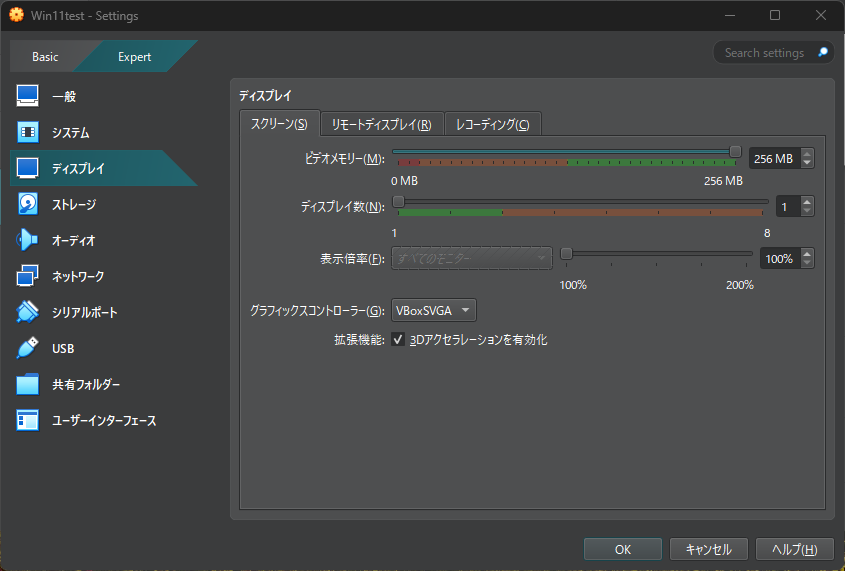

「拡張機能」の「3Dアクセラレーションを有効化」をなるべくオン(オフでも可)

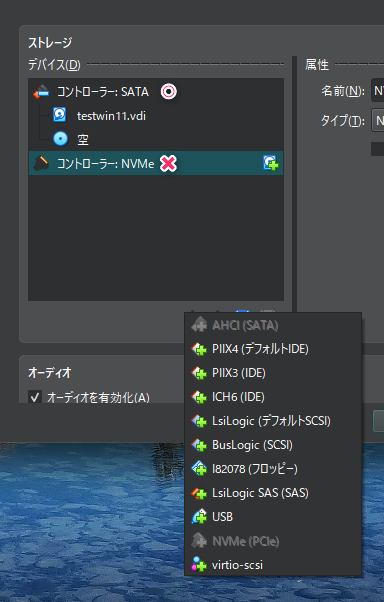

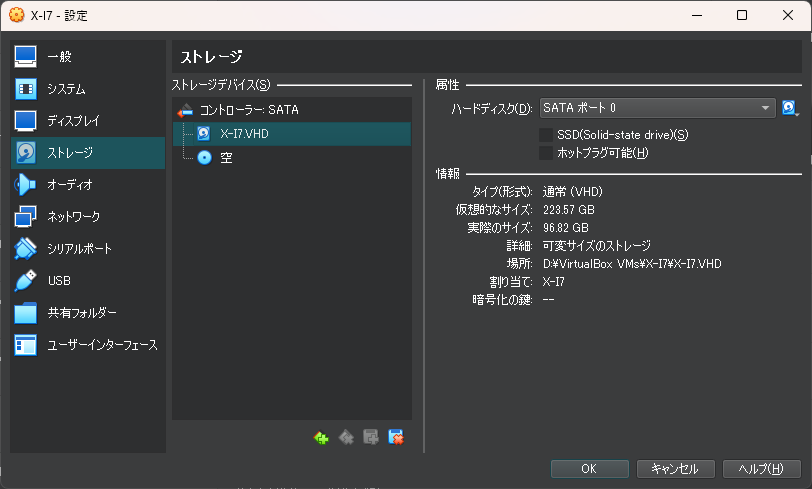

VHDファイルの吸い出し元のストレージがSATAでもNVMeでも、ここで設定する「コントローラー」は「SATA」を使う

「割り当て」を「ブリッジアダプター」にする

こうしないと、ホスト(実機PC)からのネットワークでこのゲスト(仮想PC)が見えない

Windowsが入ったストレージが M.2 SSD NVMe の場合

「コントローラー」は「SATA」を使う

「NVMe」を指定するかと思いきや、こちらでは起動しなかった

NVMeの個体差があるかもしれないので

念のため「CrystalDiskInfo」「Disk2vhd」のスクショを張る

とても古いPCの場合(BIOS/MBRベースのWindows環境)

今の新しいバージョンのVirtualBoxでやった事が無いので、こうだろうな…というのをメモ

今回の件では当てはまりませんし、旧PCであっても今時こんな環境はほぼ無いのですが

一応、超古いPCをディスクイメージファイル化した場合の事も雑解説しておきます

ここで言う超古いPCとは、13~15年前ぐらい前のPCとかWindows7・XPのPCとか?

Windowsの起動がUEFIブートではなくBIOSブートの場合、以下の様に「EFIを有効化」オンになっていると起動しないので、オフにする

Windowsが入ったHDDがSATAではなくIDEだった場合、以下のように「コントローラー: SATA」だと起動しないので、その時はコントローラーにIDEを使います

トラブルシューティング

起動や動作が遅い

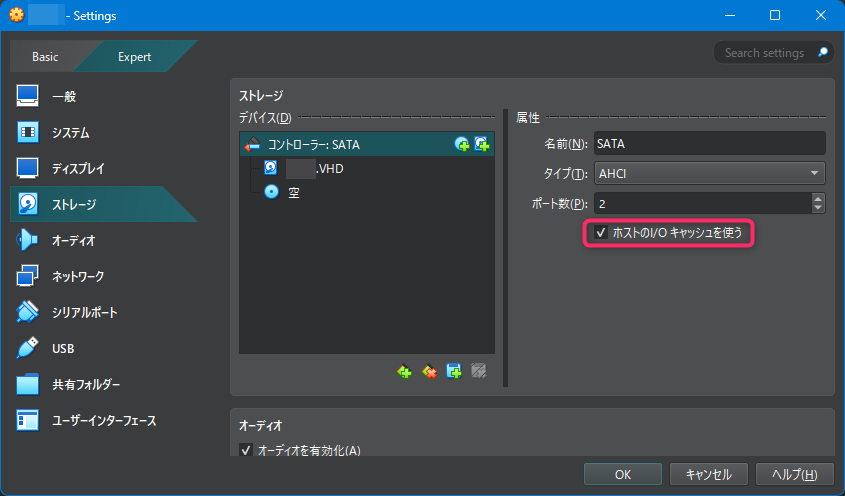

設定の「ストレージ」の「ホストのI/O キャッシュを使う」オン

ゲストOSの中にインストールされたセキュリティーアプリをアンインストール

→割と処理を食う

VirtualBoxをバージョンアップしたら仮想環境のWindowsが起動しなくなった

真っ暗な画面、乱れた画面で止まる等の場合

仮想環境のWindowsにインストールした古いバージョンの「Guest Additions」が原因の場合が多いです

まずは「ディスプレイ」の設定の「拡張機能」の「3Dアクセラレーションを有効化」をオフにして起動してみる

これでダメなら、セーフモードでの起動を試してみる

仮想環境のWindows電源投入直後に「F8」ボタン連打で「おまちください」と出れば成功

後から出るメニューをゴニョゴニョしてセーフモードを起動(この辺はググってください)

仮想環境のWindowsが無事起動出来たら、古い「Guest Additions」をアンインストールします

トラックバック URL

https://moondoldo.com/wordpress/wp-trackback.php?p=10016